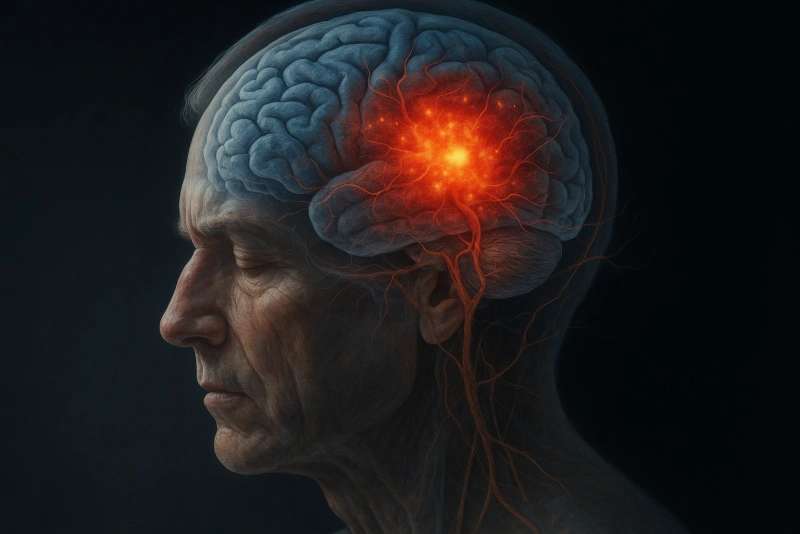

La neuroinflamación se ha convertido en un concepto clave para entender por qué el cerebro enferma y cómo protegerlo. Hablar de un “cerebro inflamado” no es una metáfora: es la activación real de células y moléculas que, si se desregulan, pueden dañar neuronas y conexiones sinápticas. Comprender este proceso permite anticipar riesgos, mejorar diagnósticos y orientar estrategias terapéuticas y de estilo de vida con enfoque preventivo.

¿Qué es la neuroinflamación?

La neuroinflamación es la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central ante lesión, infección o estrés biológico. La dirigen principalmente la microglía (las “inmuno-células” del cerebro) y los astrocitos, que liberan señales como citocinas y quimiocinas para contener el daño y reparar tejidos. Cuando es aguda y controlada, protege; si se vuelve crónica, contribuye a disfunción sináptica, pérdida neuronal y deterioro cognitivo.

Factores que la desencadenan

La inflamación cerebral puede activarse por múltiples estímulos internos y externos. Identificarlos ayuda a prevenir su cronificación y a elegir intervenciones personalizadas.

- Infecciones virales o bacterianas que afectan al sistema nervioso.

- Traumatismos craneoencefálicos y conmociones.

- Isquemia (ictus) y daño hipóxico.

- Tóxicos ambientales, contaminación y consumo de tabaco.

- Estrés crónico y alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.

- Obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico.

- Disbiosis intestinal y alteraciones del eje intestino-cerebro.

- Envejecimiento e inmunosenescencia.

Mecanismos: ¿qué ocurre dentro del cerebro?

Ante una señal de peligro, la microglía cambia a un estado “activo” y libera citocinas proinflamatorias (como TNF-α, IL-1β, IL-6). Los astrocitos modulan esta respuesta, regulan el equilibrio químico y ayudan a reparar. Cuando el estímulo persiste, la cascada inflamatoria mantiene altos niveles de radicales libres y mediadores que, a largo plazo, dañan neuronas y mielina.

La barrera hematoencefálica

Un pilar crítico es la barrera hematoencefálica (BHE), que controla qué entra al cerebro. La inflamación puede aumentar su permeabilidad, permitiendo el paso de moléculas y células periféricas que intensifican el proceso. Proteger la BHE es una diana terapéutica clave para reducir la neurotoxicidad y la entrada de agentes nocivos.

Relación con enfermedades neurológicas y psiquiátricas

La neuroinflamación se asocia con varias condiciones. No siempre es la causa inicial, pero suele acelerar la progresión y agravar los síntomas. Entre las más estudiadas se encuentran:

- Alzhéimer: acumulación de proteínas anómalas que activan microglía y dañan sinapsis.

- Parkinson: inflamación crónica en la sustancia negra que contribuye a la pérdida dopaminérgica.

- Esclerosis múltiple: respuesta autoinmune con desmielinización y brotes inflamatorios.

- Depresión y trastornos del estado de ánimo: se han observado elevaciones de citocinas en subgrupos de pacientes.

- Dolor crónico y migraña: sensibilización central influida por mediadores inflamatorios.

- Otros: ELA, secuelas de traumatismo craneal, COVID-19 persistente, entre otros.

¿Cómo se estudia y se detecta?

No existe una única “prueba de neuroinflamación” para todas las personas. Se combinan métodos clínicos y de investigación que, en conjunto, mejoran la precisión diagnóstica.

- Neuroimagen: PET con ligandos de TSPO (marcador de microglía activa) y resonancia magnética para detectar edema, cambios estructurales o de conectividad.

- Biomarcadores: en sangre o LCR, como GFAP, NfL, y perfiles de citocinas; su utilidad varía según la patología.

- Evaluación clínica: síntomas cognitivos, conductuales y neurológicos, junto con pruebas neuropsicológicas.

- Contexto sistémico: marcadores metabólicos, autoinmunidad, infecciones y salud intestinal.

La interpretación siempre debe ser individualizada y realizada por profesionales, considerando que los biomarcadores pueden elevarse por múltiples causas.

Tratamientos y líneas de investigación

El objetivo es modular la inflamación, no anularla por completo. En algunas enfermedades, como la esclerosis múltiple, existen inmunomoduladores eficaces. En otras, la investigación explora terapias dirigidas a microglía, reducción de citocinas y protección de la BHE.

- Corticoides: útiles en brotes inflamatorios agudos, con control médico estricto.

- Fármacos modificadores de enfermedad (según diagnóstico) y terapias biológicas en estudio.

- Neuroprotección: antioxidantes y compuestos que apoyan la función mitocondrial (evidencia variable según patología).

- Rehabilitación: cognitiva y física para sostener plasticidad y funcionalidad.

El panorama evoluciona con ensayos que combinan intervenciones farmacológicas y cambios de estilo de vida para resultados más duraderos.

Hábitos que ayudan a mantener a raya la neuroinflamación

Las decisiones cotidianas influyen en las rutas inflamatorias. Aunque no sustituyen el tratamiento médico, pueden ser aliados potentes de prevención y control.

- Alimentación antiinflamatoria: patrón mediterráneo, rico en verduras, frutas, legumbres, frutos secos, pescado azul (omega-3), aceite de oliva y especias como cúrcuma.

- Fibra y microbiota: prebióticos (plátano, avena, ajo, cebolla) y alimentos fermentados para apoyar el eje intestino-cerebro.

- Ejercicio regular: combinación de aeróbico y fuerza 150-300 min/semana, adaptado a cada persona.

- Sueño reparador: 7-9 horas, higiene del sueño y regularidad circadiana.

- Estrés bajo control: mindfulness, respiración, terapia cognitivo-conductual cuando sea necesario.

- Evitar tóxicos: tabaco, exceso de alcohol y exposición a contaminantes cuando sea posible.

- Salud cardiometabólica: controlar glucosa, presión arterial y lípidos.

Preguntas frecuentes

¿Es lo mismo que la inflamación sistémica?

Comparten mediadores, pero la neuroinflamación ocurre en el cerebro y médula espinal, con reglas propias y la BHE como filtro. Sin embargo, la inflamación sistémica puede influir en la cerebral y viceversa.

¿Se puede “curar” la neuroinflamación?

Depende de la causa. En procesos agudos, puede resolverse al eliminar el desencadenante. En enfermedades crónicas, el objetivo es reducir la actividad inflamatoria, proteger neuronas y preservar función.

¿Sirven los suplementos?

Algunos (p. ej., omega-3) muestran potencial beneficioso, pero la eficacia varía según el contexto. Lo recomendable es una evaluación profesional para evitar interacciones y expectativas no realistas.

En síntesis, la neuroinflamación es un fenómeno complejo que puede ser protector o perjudicial según su intensidad y duración. Entender sus causas, mecanismos y señales permite actuar antes, combinar tratamientos basados en evidencia y potenciar hábitos que cuidan el cerebro. Con la investigación avanzando, surgen estrategias más precisas para modular la inflamación y mejorar la calidad de vida a lo largo del tiempo.

Enviar comentario